毎年梅雨時期になると熱くなるのがうなぎ釣り。

この釣りが良いのはなんといっても食べて美味しく、釣って楽しいところ。

蒲焼きの旨さはもちろん、あのうなぎ独特のグルグルとローリングする引き味は他の釣りでは味わいにくいものである。

筆者が人生で一番好きな釣りも実はこのうなぎ。

「北海道の釣りブログなのになんでうなぎ釣りなんだよ。」とお叱りが来るかもしれないが、

実は筆者、約10年前に東京に住んでいた際に年間100本以上(リリースサイズ含め)を釣り上げるほどうなぎ釣りにハマっていた。

そして奇跡的にボウズ回数はゼロ。

筆者が釣り上げた泥抜き中のうなぎ。通称うなストックと呼んでいる。

そんなわけで今回は、魅力たっぷりのうなぎ釣りについてご紹介!

続編はこちらから!

→第2弾 うなぎを大漁に釣るための5つのコツとは?重要なのは餌や時間帯!

→第3弾 うなぎ狙いは外道が多い?川や河口でよく釣れる魚について

→第4弾 うなぎの捌き方!初心者にも簡単なカッターを使う方法!

うなぎの釣り方!釣れる時期は?

うなぎ釣りというと、難しいイメージを持たれる方も少なくないはず。

しかし、時期とポイント、そして餌をしっかりと選べば初心者にも簡単に釣り上げることが出来る。

少し変わった釣り方だと竿を使わずにペットボトルで釣ることも可能だ。(詳しくは続きへ)

じゃあ、さっそく本題に移りたい。

うなぎがよく釣れるのはやっぱり夏!

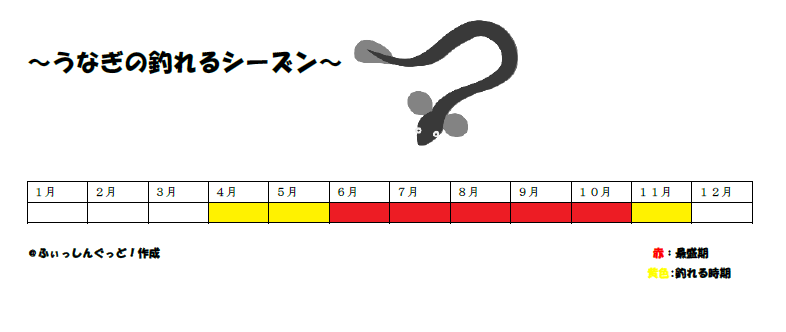

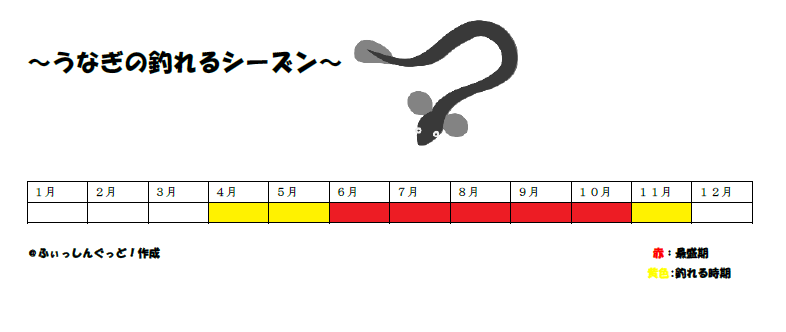

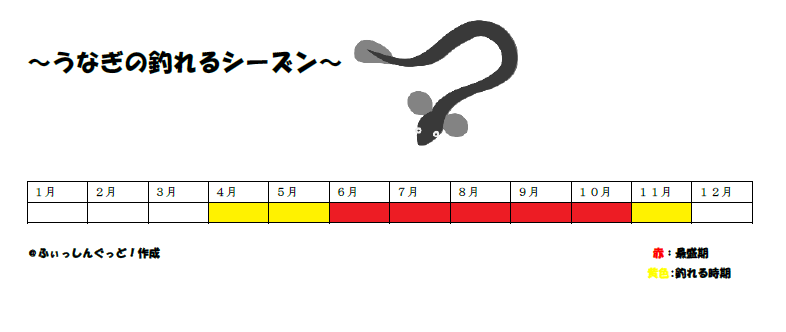

まず時期について。

うなぎは土用の丑の日があるように夏がシーズン。

一番釣れるシーズンは6月の梅雨時期から10月初旬までだろう。

では冬時期は釣れないのか?と疑問を抱かれる方もいるかもしれないが、実は冬も釣れる。

ただ、水温も低く、うなぎ自体の活性が低いため、釣れる本数はグッと少なくなるのでなかなかシビアな戦いになる。

初めてうなぎ釣りにチャレンジする方は夏のベストシーズンに竿を出すのがオススメだ。

幻の戻りうなぎについて

うなぎは海で生まれ、川で育った後、また海で産卵する。

実はその川から海に戻るウナギは「戻りうなぎ」と呼ばれ、鱗は銀色になり、太さも立派な個体が多くなる。

釣り上げた戻りうなぎ。極太でうっすら銀色。

筆者も数年間うなぎ釣りをしていてわずかな数しか釣り上げたことがないが、大きい物だと手首くらいの極太になり、引きが非常に強く楽しい。

ただ、近年よくニュースで目にするように、うなぎは希少な魚となりつつある。

資源保護のため「戻りうなぎ」が釣れた際は持って帰っても1本だけにするなど、守る姿勢を心がけたい。

昼間にうなぎが釣れる!?釣れやすい天気について

うなぎは夜行性。

夜になると巣穴から出て捕食活動を始めるとされる。

なので釣れる時間は夜となる。

大雨の翌日。これくらいの濁りがちょうどいい。

しかし、昼間でも釣れてしまう天気がひとつ!

それが雨が降った後の濁った川だ。

昼間は基本、岩陰やテトラポッドなどに隠れてジッと身を潜めているうなぎ。

でも、雨が降った後の濁りが入った川では昼間でも釣れてしまうのだ。

明るいうちに釣れた極太うなぎ。

もちろん増水すれば(限度はあるが)うなぎの活性も上がるので夜も数釣りできることが多い。

以上のことから、初めてうなぎを狙うときは雨の日の翌日を狙うと吉!!

ポイントの選び方について

恐らくうなぎ釣りを始めたい方が一番気になるのはポイントの選び方だろう。

「うなぎなんて四万十川みたいな綺麗なところじゃないの?」と思われているそこの奥様。

実は東京のど真ん中の荒川や江戸川で釣れちゃうんです。

(※写真はイメージ)

実際に筆者がよく釣っていたのは埼玉県川口市の橋下。自宅からチャリで行ける場所のためこの場所に良く通っていた。

真上には某JRが走り、友人と話しながら当たりを待っていても「ガタンガタン」と電車が通度に会話がかき消されるような場所。

もちろん、対岸には街明かりが見える。

そんな場所でも年間100匹以上のうなぎを釣り上げることができたのだ。

なので都心はもちろん、大阪などの大都市でもうなぎを釣るポイントは多数存在する。

ただ、さすがにここで具体的なポイントをお教えすることは出来ないので簡単に釣り場を知る方法をひとつ。

それは「上州屋さんやキャスティングさんなどの最寄りの釣り具店で聞く!」という方法。

店に入って店員さんを見付けたら

と腰を低めに声を掛けてみよう。

恐らくほとんどの店舗で快く教えてくれるはずだ。

実際、筆者が前回東京旅行で千葉県のある釣り具店さんで聞いた際には、分かりやすいマップまで見せて説明してくれた。

実際に自分の足で探す方法

あと実際に探すとすれば、うなぎの釣れる川を調べてよさげな場所に行ってみること。

この時にgoogleマップを航空写真状態にして、釣りが出来そうな橋の下や河川敷をチェックしてから行くのが良いだろう。

時間に余裕があればまず昼間→そして夕方に下見する流れがオススメ。川の周りは危ない場所もあるので、まず明るい内に下見するのがいいだろう。

そして夕方に再度行ってみる。良いポイントなら実際にうなぎを釣っている人を見付けられはずだ。(まるでカブトムシ探しのようだ)

うなぎ釣りに必要な道具について

では、お次は実際にうなぎを釣るのに必要な道具をご紹介。

主に用意する物としては・・・

・仕掛け(三脚やケミホタルなども)

・餌のミミズなど

これらの物について順番に解説していこう。

~うなぎの釣り方!タックル選び~

まずはタックル(竿やリール)選びについて。

と、その前に今回は特別ゲストをお呼びしたので登場してもらおう!

今回、重要な場面ではこの荒川うなぎくんが説明をしてくれるので、ぜひチェックしていただきたい。

竿の選び方

うなぎはあまり遠投(仕掛けを遠くに投げること)は必要なく、繊細な当たりを取って合わせることはほとんどない。

よって竿については、釣り具店で安いコンパクトロッドでも十分!

流れの早い釣り場を狙うことも少ないので、オモリ負荷は10~20号程度のものでいいだろう。

むしろあまり硬い竿を選ぶと、せっかくのうなぎの当たりを取り逃してしまうことも考えられる。

ただ、うなぎだけじゃなくて他の魚にも使いたい!という人は少し奮発して入門モデルの投げ竿を買うのもオススメだ。

その場合、このような3.6mから4.25の投げ竿を用意するのがいいだろう。

↑のホリデースピンクラスの竿を購入すれば、ちょい投げでのキスやカレイなど他の釣りにも流用できるので非常にgood!

竿の本数について

初心者の方の場合は「え?1本で良いんじゃないの?」と思われるかもしれない。

しかし!うなぎを全般とする投げ釣りの場合は、最低でも2本、出来れば3本用意するのがオススメだ。

その理由は・・・

1本を近場、2本目を遠目と投げ分けたり、数種類の餌を付け分けたり出来るから。

またトラブルが発生しても別の竿で釣りを続けられるなど、竿の本数を増やすのは非常に重要。(もちろん限度はあるけれど)

リールの選び方について

竿同様、絶対に無くては釣りに行けないのがリール。

先ほどの釣り竿の欄にも書いたように、うなぎ釣りだけに使うなら遠投性能の良い投げ専用リールでなくてもOK。

シーバス用などに2500番から4000番のスピニングリールを持っていればそれを流用してもいいし、無ければ釣り具屋さんで売っているワゴンセールのものでも十分使える。

ただ、投げ竿と同じように他の釣りに流用することを考えるなら、大体5000円程度のものを用意しておけばあとで後悔しないだろう。

ペットボトル釣法について

ここはちょっとした小話。

実は私たちが良く飲むコーラなどのペットボトル(500ml)でもうなぎを釣ることが可能!!

三重県の見知らぬ土地でうなぎ釣り編part2。[sitecard subtitle=関連記事 url=https://fishingoood.com/fishing/unagi1 target=]↑前回の記事はこちら前日[…]

筆者も何度かこのペットボトル釣法を試したことがあるのだが、投げるコツさえ掴めば竿を遜色ないくらいに釣れた。

道具を買う必要もなく、子どもから大人まで楽しめる。

なにより闇夜でパタンとペットボトルが倒れる音は非常にドキドキするのでぜひお試しあれ!

ペットボトル釣法のやりかた

・仕掛け(オモリは5~8号の軽いもの)

・糸(ナイロン3号がベスト)

道糸について

リールに巻く道糸はナイロン、フロロ、PEなど色々な種類があって悩みやすい。

しかし飛距離もあまり必要のなく、ものすごい引きがあるわけでもないうなぎ釣りについては安物のナイロンで十分!

同じエリアに生息する鯉やナマズなどが来ても対応出来るように3号以下の細い糸は避けよう。

上記のようなボビン巻きの安い4~5号のナイロンを購入して、複数のリールに巻けば経済的!

三脚について

竿とリールがあればとりあえず問題ないんだが、あれば嬉しいのが竿を立てかけるための三脚。

そのままだと竿やリールが傷ついたり、知らない間に竿を魚に持って行かれてしまう可能性も。

なのでこのような三脚を購入していくといいだろう。

あとは三脚にぶら下げるオモリかバケツを用意しよう。

特にバケツは釣ったうなぎを生かしておくケース代わりにもなる。

バケツでキープされたうなぎ。

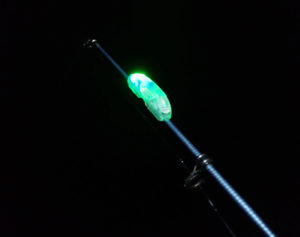

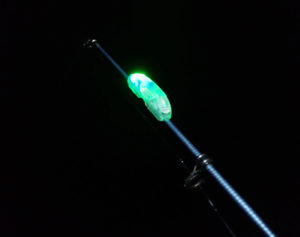

夜釣りに必須!ケミホタルや鈴

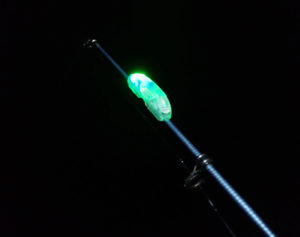

そしてうなぎの夜釣りに必須なのがケミホタルや鈴。

基本的に釣り場は真っ暗闇なので、竿先で光るケミホタルや当たりが来たら音が鳴る鈴のどちらかが必須だ。

最近はLEDのものも。

ルミカ(日本化学発光) デンケミIC75 RED![]()

好みによって使い分けるのがいいだろう。

うなぎ釣り仕掛けの選び方

さあ、ここまで来ればあとは現地に行って仕掛けと餌をセットして投げるだけ!

釣り具屋さんでセットで売っているうなぎ仕掛けでも良いし、手作りで自作するのもOK。

ただ、うなぎはグルグルと巻き付いて仕掛けを駄目にされてしまう恐れがあるので、竿の数×2~3倍用意すると安心だろう。

うなぎ釣りはビーズなどの装飾品もいらないので、針と天秤とサルカンだけ用意すれば大丈夫。

自作で簡単!うなぎ仕掛け!

筆者がよく使うのがこの仕掛け。

今までに100本以上釣り上げたのもほぼこの仕掛けだ。

まず用意するのは海草天秤かジェット天秤。

そしてうなぎ針13~15号だけ!

うなぎ針は基本は12、13号で、少し大物を狙いたいときは14号くらいを使おう。

太いドバミミズを使用するなら13号以上じゃないと針がうまくセッティングしにくい。

あとはサルカンを用意して、この3つを下のイラストのように組み合わせよう。

この仕掛けなら、スナップを開けるだけで簡単に針交換ができる。

(ハリス側はチチワ結びでセットしよう)

ハリスの長さは40cmほどでOK。

また、誘導式なのでうなぎに違和感なく餌を食わせることが可能!ぜひお試しいただきたい。

うなぎが好きな餌ナンバーワンは!?

うなぎ釣りというとみなさんがイメージされるのはやはりミミズだろう。

これはずばり大正解で筆者が年間100本上げた中でも、やっぱりミミズが一番釣れた。

そのミミズの中でも特にうなぎが釣れるのが、天然のドバミミズ!

公園で採ったドバミミズ

釣り具屋で手に入るシマミミズ(切ると黄色い血が出るのでキジとも呼ばれる)とは違い、太くて臭いもバツグン。

そしてなによりタダ!

細い鉛筆サイズから手首サイズまで、ドバミミズさえあればイチコロだ。

ドバミミズの採り方

ドバミミズなんてどこで手に入るの?と疑問に思われるはず。

ドバミミズは落ち葉の下やしめった土などをスコップなどで掘り返すと見付けることが出来る。

場所としては大きめの公園の落ち葉が溜まった場所や、意外なところだと河川敷の段差の土が乗った部分などにも。

ただ、最近は土地の開発が進んでドバミミズが掘れる場所が少なくなってきた。

ぜひ、自分のとっておきのミミズポイントを探してみよう。

狙え大物!活き餌について

実はうなぎはミミズ以外の餌でも釣れてしまう。

その中でも代表的なのが!

ハゼや

テナガエビなどの生き餌!

特にこの活き餌を使うと、掛かれば極太サイズの大物が間違いなし。

活きた小ハゼで釣れた極太うなぎ

1点気を付けたいのが、ハゼやドジョウなどの魚類を使う場合は、死んでしまうと極端に食いが悪くなるということ。

針に刺す場合は上あごだけに通すなど、すぐに死なないようにし、こまめな餌交換を心がけよう。

(稚鮎の場合は匂いの関係なのか、死んでいても効果抜群)

なお、テナガエビの場合は死んでいても関係なく食ってくる。

そして生き餌を使う場合は外道でシーバスやアカエイも掛かる確率が上がるので、竿を持っていかれないようにしっかりと竿を見張っていよう。

まとめ

ここまで、筆者の経験を元にうなぎの釣り方・釣れる時期やポイント、道具選びからペットボトル釣法についてご紹介してきた。

この記事を読んで「私でもうなぎが釣れるかも」「うなぎを釣ってみたくなった!」と思っていただければ下の関連記事にうなぎ釣りのすべてがまとめてあるのでご一読いただけると幸いだ。

釣って楽しい。食べて美味しい。そんな素敵なうなぎ釣りをぜひ楽しんでいただきたい。

ーーーーー関連記事ーーーーーー

うなぎの釣り方シリーズも第3弾目!他のうなぎ記事はこちらから↓→第1弾 うなぎの釣り方をご紹介!釣れる時期や穴場ポイントの探し方とは→第2弾 うなぎ釣りの餌や釣れる仕掛け、道具の選び方を公開!→第4弾 うなぎ[…]

うなぎシリーズ第4弾目!前回まではうなぎ釣りの準備の仕方から、実際にうなぎを釣り上げるコツなどをご紹介してきた。→第1弾 うなぎの釣り方をご紹介!釣れる時期や穴場ポイントの探し方とは→第2弾 うなぎ釣りの餌や釣れる仕[…]

うなぎ釣りシリーズ第5弾!!いよいよ生きたうなぎの捌き方編。うなぎの捌き方は”串打ち3年、裂き8年、焼き一生”というように非常に習得が難しい技術なのは有名だ。また、その捌く包丁も専用の”うなぎ裂き包丁”と呼ばれるもの[…]